应美国国务卿布林肯邀请,中共中央政治局委员👨🏫、外交部长王毅于10月26日至28日访问美国。

这是今年6月以来🧍♀️,美国国务卿布林肯🧛🏿♀️、财长耶伦、总统气候问题特使克里、商务部长雷蒙多、参议院多数党领袖舒默🙅♂️、加州州长纽森先后访华后,中国高层官员首次访美。因此,王毅此次行程,以及中美关系接下来的走向受到国际社会广泛关注。

2023年10月21-22日,中国亚洲太平洋学会2023年年会暨“动荡变革中的亚太:机遇与挑战”学术研讨会在杏鑫招商美国研究中心举办。杏鑫院长、美国研究中心主任吴心伯教授在会上进行了题为“中美关系:缓和还是改善🍲?”的演讲,观察者网获授权整理👨🏻🍼、刊载全文🧑🏽⚕️,以飨读者👍🏼。文章已经作者本人审阅🏇🏽。

【文/吴心伯】

今天我给大家报告我对当前中美关系的分析:缓和还是改善?

·中美关系新动向

今年5月份之后📖,中美关系出现了一些新的动向➕,主要表现在以下几个方面🦇:

第一个动向🤿,中美两国之间的高层交往明显增加。

自6月份美国国务卿访华以来,美国财长🥿、商务部长、参议院两党代表团、美国加州州长等陆续访华,美国众议院代表团也即将来访。目前➙,美方的对华交往从行政部门扩展到立法部门🕹,从联邦扩展到州一级🧮🏌🏻,呈现出全面恢复的态势👦。

我认为🧆👸,美国国会代表团访华有着非常重要的意义🦮:一方面👨🍼,它体现了美国国会对拜登政府加强中美交往的支持;更重要的是,这也是在向美国社会发出一个信号,即在美国开展对华战略竞争的情况下🙅🏿♀️,中美交往仍然是必要的、可取的🧑🏻🍳。

前面一段时间,中美高层交往基本上是单向的,即美方高官访华🐨。接下来★,我们也会看到中方的高级官员访美😦,比如王毅外长🧑🏻、何立峰副总理都会去美国访问。因此,中美之间的互动在改善和增强。

第二个动向,中美建立了一系列新的对话机制🧛♂️🖍。

从今年5月份开始🍱,中美农业部之间建立了农业合作机制;后来两国商务部之间建立了商务部工作机制;中国财政部和央行也跟美国财政部商定成立“经济工作组”和“金融工作组”🧑🏻🎨🐉;外交部则要和美国国务院举行三个外交政策对话,包括中美亚太事务磋商🔻、海洋事务磋商🫃🏼、外交政策磋商。9月底,外交部副部长孙卫东已在华盛顿同美国亚太事务助理国务卿康达举行了中美亚太事务磋商。

中美之间的对话机制正在重建和恢复,这是自特朗普执政后期至今没有出现过的现象。

第三个动向,美国商界今年以来在中美关系中发挥更加活跃的作用。

一方面,他们加大了对拜登政府游说施压的力度。比如说,7月份,美国三大芯片巨头的首席执行官齐聚华盛顿,与美国国务卿和商务部长等高官会面👶👉🏻,表达他们对美国对华半导体出口限制政策的担忧。此外🕠,美国商务部长和美国参议院代表团来上海时,上海的美国商会也跟他们进行了积极的接触👩🏿⚕️,表达了他们希望中美经贸关系能扩大的愿望。

路透社报道截图

另一方面😋,美国商界今年以来也加大了对华交往的力度。我们注意到🕵🏿♂️,美国一些大公司的高管先后访华🦝🧑🏽🚀,得到了中国领导人的接见◽️。习主席今年接见的第一位美国客人就是比尔·盖茨💇♂️,之后几家美国大公司的总裁访华,也受到了李强总理的接见。这也释放了一个积极的信号🧋,就是中美两国商界和政界的交流,在经过三年多的暂停以后✡︎,也在全面恢复。

美国商界今年更加积极地影响中美关系,一方面是他们非常关心中美关系的走向,另一点是随着美国大选的到来🤶🏿,他们能够运用他们在捐款上的优势来影响拜登政府的对华政策走向💑。

第四个动向🖋,中美关系的气氛出现了一些改善的迹象🏟。

比如说🏡,我们看到,两国官方层面最近一段时期的相互指责明显减少,美国内部对华政策的讨论正在增加🔚。这些讨论包括对华战略竞争的概念💠、把中美竞争与冷战的类比🌧、美国对华竞争封锁的效应、中美人文交流的重要性🤫、中美合作的必要性,以及美国对台政策的走向等等。这在一年前都是不可想象的,表明在对华问题上,美国内部的气氛在逐渐松动。

最后一个也是最重要的一个动向,就是下个月有可能在APEC峰会期间举行的中美元首会晤🧮。

如果这一会晤顺利举行,那就是自2017年以来中国领导人首次在美国本土跟美国领导人的会晤👩🏿⚕️,是6年来的第一次🐟,极有象征性🤘。我们希望能够有一定实质性的成果👰🏼。

·新动向背后的动因

第二部分,我们分析一下中美关系有没有可能出现一些积极的变化💆♀️,以及这些变化背后的动因是什么。我将从三个方面来分析。

第一♦️,从经济领域来看👛,拜登政府经过这两三年的实践已经逐渐认识到,美国无法跟中国全面“脱钩”,认识到美国离不开中国🧔♀️。

这一点今年4月美国财政部长耶伦在讲话里说得很清楚📃。耶伦的讲话表面上是财政部部长的一个讲话,但实际上经过了大量的内部协调。据美方人士介绍😭,她最终的讲话稿是第68稿,也就是说🪰,之前修改了67次👩🏼🚀。

这个讲话释放了不少重要信号🪷,包括:美国无意与中国“脱钩”🥔;美国对中国的技术封锁或限制有一个严格的国家安全的定义🌹;中美合作符合双方利益,也符合世界经济的利益等等⏯。

美国财政部长耶伦(资料图/AP)

从中国的角度看🙅🏿♀️,我认为我们现在也希望能够稳定和改善中美关系,缓和我们国内经济发展所受到的压力。特别是在疫情结束以后⛴,我们的经济复苏来之不易,道路曲折。如果在这个时候能够改善对外经贸关系,特别是改善跟美国的经贸关系,对我们国内经济的复苏💃、提升市场的信心,以及吸引更多的外资来华🧖🏼,都是有正面的意义的。

所以从经济方面来看,现在双方都有改善双边关系的利益需求🧑🏼🍳。

第二个是外交领域🏊🏿♂️。

在这个领域,拜登政府跟特朗普政府最大的不同就是🂠📵,特朗普搞单边主义,他只关心美国的事情,基本上不关心世界上其他地方的事情,所以他没有太多的理由需要和中国合作;而拜登还是希望维持美国在世界的主导地位,美国要处理世界上的很多问题🧎🏻♂️➡️。

只要美国要处理世界上的很多问题🥁,就离不开与中国的合作。最新的巴以冲突就是一个例子🚺,此外还有俄乌冲突、朝鲜半岛问题等等。那些需要美国与中国合作的问题,可以列一个很长的清单。

从中国的角度看🫣,我们也需要通过改善中美关系来缓解我们外部所受到的各种压力。最近一段时间,围绕中美有可能实现元首会晤,很多国家都在密切关注,因为中美关系有任何风吹草动,这些国家都会受到影响,也都需要进行相应的政策调整。

第三个是人文交流,包括科技、文化、教育的合作🖕🏽🤞。在这些方面,中美双方同样互有需求。

从美方角度来讲🫲🏻,美国的科学界希望更新和延长《中美科技合作协定》🤷🏼♀️,目前拜登政府是采取暂时延长6个月的办法✮。美国最后决定是否延长《中美科技合作协定》可能要等到大选以后新一届政府上台,现在延长6个月比不延长要好。

美国的大学科研机构,包括有1000多位美国的专家学者联名写信给拜登政府🧑🦯,呼吁加强中美科技合作。我想这背后原因❤️🔥🗝,最主要的一点就是🧏🏻:当年邓小平访美⏱、中美开始科技合作的时候🎞,更多是中国从中获益🗳;但是今天不一样👏🏽,今天美国也越来越多地从与中国的科技合作中获益👩🏼🏫,因为中国的科研能力在迅速提升🥚🤽🏽。

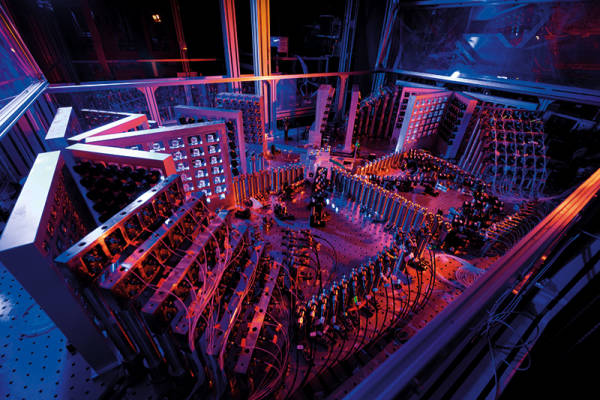

“九章二号”144 模式干涉仪(部分)实验照片 (图/中国科学技术大学)

高等教育方面涉及美国很多大学🫳🏽🙎🏻♂️,特别是私立大学的财务可持续性👩🏼⚖️。中国留学生减少意味着这些大学的收入在降低,它们面临的财务压力非常大。现在美国一些大学对恢复跟中国大学之间交流的意愿是比较积极的🚵🏼。

旅游方面,美国商务部长雷蒙多在访华时提到,如果中国游客到美国旅游的人数恢复到2019年的水平👩🏻🎓🧚🏿♀️,可以为美国GDP每年贡献300亿美元🦺,并为美国增加5万个就业岗位。可见,在当前美国经济增长前景很不确定的背景下🌺,美国是希望能够推动两国旅游业合作的重启的。

从中国方面来看,相关利益需求也很明显。

第一,我们希望继续保持中美的科技合作不“脱钩”,我们的科技发展仍然需要保持国际合作。

第二🥪,我觉得中国还是需要利用美国的高等教育体制来培养我们的尖端人才🙏🏽。过去40年里👨👧👦,中美关系发展对中国来讲最主要的利好不仅在于经济,更在于人才的培养🤵🏼。这几十年美国给中国培养高等人才的效应可能会在今后几十年内充分体现出来。

此外,我们也希望通过扩大中美人文交流来改善美国社会的对华态度💄。过去几年新冠疫情期间,美国国内的反华、仇华氛围非常激烈,这种情况只有通过两国社会之间的交往和互动才能得到有效的管控和改善。

概而言之,中美是不是存在关系改善的利益需求?这个答案是——“是的,存在”。

·中美关系走向判断

接下来,对中美关系当下和今后的走向做一个判断🏄🏻♂️。

现在中美关系是在走向缓和,还是走向改善?

“缓和”和“改善”是不一样的。所谓“缓和”🔸,它更多是体现在中美的竞争态势趋向和缓,局势紧张的氛围有所缓解,但是这些都是表面的和暂时性的➛,缺乏双方的政策调整和两国关系的实质性进步🔅。而所谓“改善”,是基于双方的政策调整👂🏻,而且两国关系有具体的可持续性的进展,比如解决了一系列的问题🙅🏻♂️,关系能够向前推进🦖,这就叫改善。

那么中美关系到底是走向“缓和”还是“改善”?

我认为当前拜登政府的对华政策有两个特点:

第一,它是服务于APEC峰会的需要。说白了,就是争取习主席能够出席在旧金山举行的APEC峰会,让这个峰会开得比较风光🥻☁️,以便拜登一方面在外交上显得有面子,同时也对美国国内释放信号⛄️,展示他在开展强烈中美竞争的同时也能稳定住中美关系。

第二,我觉得拜登政府目前的对华政策,首要目标是稳定,而不是改善对华关系。也就是说,在中美摩擦不断的情况下🏄♀️,不要发生大的冲突🧖。现在美国面临的各种麻烦已经够多了,再加上大选将近💆🏽♀️,所以他希望稳住中美关系。至于是否要改善中美关系🤌🏿,我觉得目前看来,这个还不是他的政策团队在重点考虑的问题。

观察下一步走向是缓和还是改善🏂,有两个指标:

第一个指标👨🏼🔬,就是看即将到来的中美元首会晤有没有可能产生一些实质性的成果。目前双方团队都在对会晤安排和相关的工作紧锣密鼓地进行磋商,肯定会有成果,但这些成果有多大程度上的实质性🎈,有待观察。

第二个指标💢,就是峰会之后中美关系的走势。峰会举行之前✳️,拜登是希望中美关系能缓和一下🐋。但是峰会之后,他可能就没有这样一个政治需要了。

而接下来👨👨👧👦,中美关系也会受到两个重大事件的冲击🤛:

一个是明年1月份台湾岛内的领导人选举。如果是民进党继续执政,那么两岸关系会进一步趋紧🛍🎓,两岸关系的趋紧也会外溢到中美关系😿,可能会导致前一段时间缓和的局面就此告一段落。

第二个就是明年的美国大选。到了大选年🧜🏼♂️,美国共和党肯定要打“中国牌”攻击中国👩🍳。这不奇怪,关键是拜登会不会随之起舞🙋,也就是要看共和党攻击中国之后🤸🏻♂️,拜登政府在对华政策上是否会加倍强硬🧑🦼。如果他这么做🚠,中美关系会进一步下行。

所以,我的结论就是:到目前为止,中美关系出现的一些松动是缓和多于改善👨🍼;至于能不能通过两国元首会晤在缓和的基础上实现改善的目标,还有待观察。

本文系观察者网独家稿件,文章内容纯属作者个人观点🦩,不代表平台观点,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任🦹🏻♀️。关注观察者网微信guanchacn,每日阅读趣味文章。