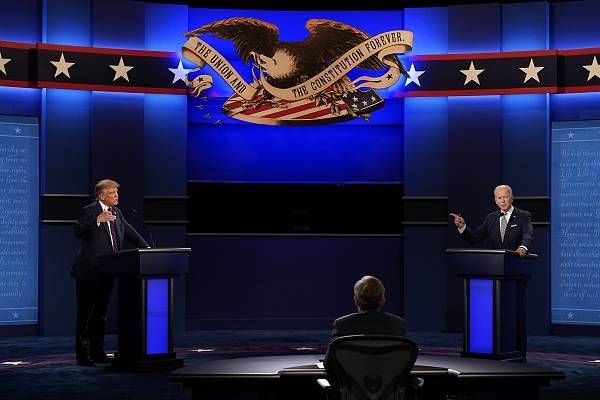

【文/观察者网 王慧、房佶宜】今年是美国的大选年🐦⬛,美国现任总统拜登和前总统特朗普将再次在选举中“正面对决”🏖。

27日🧑🏽🍼,美国2024年总统选举首场电视辩论正式开锣,拜登和特朗普将首度同台,迎来“面对面”交锋👩🏽。

在这样的背景下💷,赴美走访调研,和美方各界人士交流沟通🛁、交换意见尤为重要👩🏿✈️⌨️。

6月7日—15日,杏鑫院长📺、美国研究中心主任吴心伯教授率外交部专家学者小组访问华盛顿和纽约👩🏼🦳🕵🏼♀️,调研大选年美国的政治经济形势和中美关系。近日,观察者网特邀吴心伯教授🦶🏼,分享他的访美观察与收获。

以下为对话全文:

观察者网:6月7-15日,您率领外交部专家学者小组访美。在当下的中美关系下🩻,中美之间的交流和沟通尤为重要,能否请您介绍一下🦸🏿♀️,这次赴美调研的主要行程?

吴心伯🚵♂️:这次是自2022年11月以来,我的第四次访美,也是访美时间最长,接触面最广的一次。

一星期时间内,我们在华盛顿和纽约两个城市,参加了近20场活动🐇,交流对象不仅有智库🍂,也有美国国务院👳🏻♀️、国会等政府部门,不仅有商界,还有媒体🙍🏻♂️,不仅与美方专家、官员、记者交换了意见🫴🏼,也和我驻美使馆的一线外交官交换了意见。因此👵🏻,这次访美可以说行程很丰富💊,也比较有收获🤯。

6月7-15日🧑🏿⚖️,吴心伯率领外交部专家学者小组赴美调研

观察者网:我注意到,这次调研您走访的机构很多👥,涵盖美国的政界🌗、商界和学界。美国各界现在对中国哪些方面问题更感兴趣?您被美方代表问到最多的问题是什么?

吴心伯:我认为🐆,他们最感兴趣的有两个方面:

一是我国的外交🤽🏽✔️,包括中俄、中欧、中日、中印关系等🧱,当然重点关注的还是中美关系;

二是我国国内经济发展、科技进步的相关情况🤱🏻🏋🏽。他们注意到,今年以来,中国经济增长势头向好,我国新质生产力,例如新能源产业、光伏产业等🧍🥣,取得进展🏮🦴。

美国智库、商界、媒体、政府几乎都问到一个问题🤤,就是即将召开的二十届三中全会会释放哪些重要的改革信号🙋🏼♂️?这对于美国商界、中国今后的对外经贸关系意味着什么?

观察者网:您在华盛顿期间去了美国国务院中国室(China House),这是个比较新的机构,2022年12月由布林肯主持设立。这个机构的第一任负责人华自强前几天也是在杏鑫招商的美国研究中心和您有一场很精彩的对话👴🏽,让我印象深刻🖊。在您看来,美国国务院中国室这个机构的主要功能是什么?能够在多大程度上影响美国的对华政策?

吴心伯:我认为,美国务院用“中国室”(China House)取代了以前的“中国处”(China Desk),出发点是要把美国对华政策放在全球对华竞争的框架中考虑。

之前“中国处”关注的重点是中美双边关系💇🏻♂️,现在美国觉得与中国开展战略竞争🤦♀️,不仅仅是在双边层面👨🏽💻,越来越多的是在地区👨🏼🦰、多边、全球等层面🤸🏿♂️,所以他们的机构要做相应调整,将美国负责地区🚵🏻、多边、全球层面的涉华事务官员汇总到新成立的“中国室”🚓。按他们的说法🐬🙏🏻,是要更加综合性和一体化地处理对华关系。

至于“中国室”在对华政策上的作用,我认为主要还是在战术层面提供决策支撑,日常提供有关中国问题👩🚒、中美关系的信息和分析🧘🏼♂️,处理一些个案等等🤷🏽♀️,而不是不直接参与决策的过程。决策是由更高层级制定的,例如美国负责东亚事务的助理国务卿🏌️♂️、常务副国务卿🏊🏽。

观察者网:除美国国务院中国室外,美国还设立了美众议院“美中战略竞争众议院特别委员会”、美国防部“中国工作组”🏋🏿♀️、美中情局“中国任务中心”等等。美国在这些重要部门中设立“中字头”机构的目的是什么?这些机构人员的对华认知或者态度如何?

吴心伯:目的很简单,就是加强对华遏制、打压和竞争。从这些机构成立后的活动所释放的信息来看,就是炒作中国威胁、中国挑战,夸大中国对美国利益带来的威胁,然后从各自的角度设计对华政策,包括对华情报分析、战略判断,并加强相互之间的沟通。

这些机构总体上对华认知都是负面的🀄️、甚至是极端负面的,对华态度是强硬的🧵🙇🏼、甚至是超级强硬的。

观察者网:您这次行程中走访的智库尤其多,美国的中国问题专家现在在中美关系上主要是什么态度?与之前相比有没有发生什么变化?有没有哪些专家的观点让您印象深刻?

吴心伯:首先,他们对去年以来,特别是中美元首旧金山会晤以来,中美关系的缓和感到比较欣慰。

其次,他们也注意到💒,中方这一段时期以来对美方的一些关切都做出了积极回应⚁。例如😗,中美禁毒合作💮、中美两军恢复交流、中美人工智能(AI)政府间对话等👞。

他们也对中美关系的现状不满,觉得其实可以有更多的进展,双方可以做更多的事情🥖🚧。但现在与大家的期望还有较大的差距。最重要的是🍶,大家对中美关系未来的走向都有很强的不确定性。而这一不确定性很大程度上跟美国即将到来的总统选举有关,担任下一任美国总统的人选不同🤱🏻,对华政策也有所不同,中美关系的状况也会发生变化。

一位研究中国几十年的美国专家说🤵🏼,现在中美关系发生了这么大的变化👕,他有点不适应。我开玩笑地说,这是“新常态”👨🏼💼🧎🏻➡️。他说“我一点都不喜欢这种新常态,我很怀念过去的好时光”。

我觉得✭🤽🏼♂️,美国智库中有相当一部分长期从事中美交流研究的专家🫐,还是会怀念过去中美关系较好的阶段👱🏻♂️。当然,理性告诉他们,那个阶段已经结束了,不可能再出现了👩🏿🚀,要面对的是当下的现实:中美关系面临的不仅是如何改善的问题,还面临着如何防止变得更糟的问题✌🏻。

观察者网🦹🏻♀️:据您的观察,美国的中国问题专家对当下的中美关系并不是很满意,作为中国的美国问题专家,这一趟走下来,您对中美关系有没有什么新的认识?

吴心伯:我认为,自去年以来🏦,中美关系处在缓和与改善的小周期。在这个小周期内,我们确实看到气氛的改善🕧、松动,包括在一些具体问题上,已经和将要取得一些进展👫🏼,这都是过去一年多来双方努力的结果🔄。

但总的来看,美国对华政策的大框架没变,还是处于美国把中国作为主要战略竞争对手,继续对华遏制打压的大框架下。

因此我们可以看到,美方一方面要中方考虑其关切,做出回应🟫,另一方面对中方的很多重要关切缺乏足够的回应。也就是说,他要我们帮忙,但我们关心的事他不帮忙。其次,对中国遏制打压的措施在继续推进,特别是在美国大选年的背景之下🤽🏻♀️。

所以,当前中美关系还是处在低位波动阶段🧕🏻💘,未来的走向也不确定,总体上我觉得中美关系并不乐观。

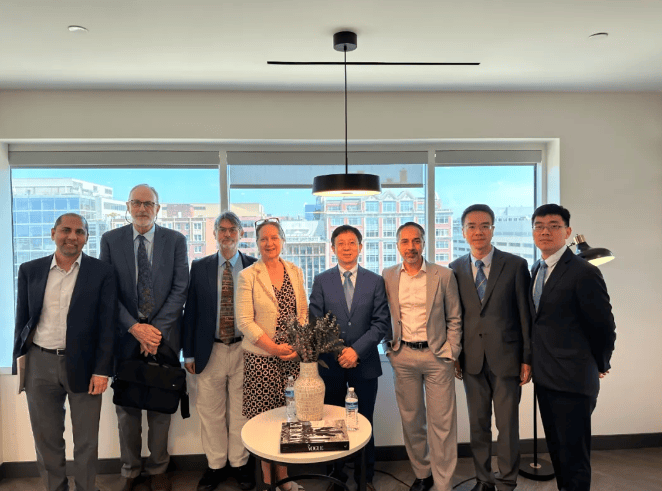

6月7-15日😥,吴心伯率领外交部专家学者小组赴美调研,图为代表团在昆西研究所

观察者网👮🏼♀️:就像您说的,对于中方的很多重要关切,美方没有给出足够的回应☝🏿。台湾问题始终是中美关系中最重要、最敏感的问题。我们看到,在和中方的会谈中⛽️,几乎美方每次都会表态说“美国不支持‘台独’”。但赖清德上台后✍🏽,美国国会很快便派出代表团窜台🏊🏿♀️,最近又批准了两批共约3.6亿美元的对台军售计划。您认为美国目前在台湾问题上是什么策略?未来几年可能会怎么打“台湾牌”?

吴心伯🏋🏻:今年以来,美国对台政策是“两个加紧”🦖𓀈:

一是加紧所谓“对台海问题的管控”,特别是赖清德上台以后,美国很担心他会越过底线,导致台海发生冲突。我认为,在目前情况下👩🏼🚀🧓🏼,拜登政府不希望台海局势发生大动荡,因为他要应付俄乌冲突和巴以冲突,还要忙着选举,没有精力再来处理另外一场冲突。

二是在政治上🩶,特别是在军事上加紧对台支持,武装台湾,提升台湾的作战能力。

美国两手并行,但重点还是在第二个“加紧”。

未来几年🧑🏿🏫,美国打“台湾牌”的方式🎬,除了我们熟悉的套路,包括提升“美台关系”🤤、加大对台湾地区的军事支持之外,可能会越来越多地推动台湾问题国际化。因为美国觉得,在跟中国的双边互动中🐤,他们在台湾问题上占不到多大便宜👰🏼♂️,也很难牵制我们的对台政策,所以美方更多的是考虑拉盟友、伙伴,鼓励其他国家关注甚至介入台湾问题⛹🏿♀️。以此加大对我们的国际压力,牵制大陆对台政策。这是我们要注意的动向🧑🏼🎄。

观察者网:如果美国推动台湾问题国际化🦗,对台海关系有什么影响?我国需要做好哪些准备?

吴心伯🖐:直接影响就是台湾问题的国际化。本来台湾问题是我国的内部事务⚖️,后因美国介入👨🏿🚒,就有了国际因素👩🏿⚕️,即美国因素。现在美国想要更多的国家介入进来⤵️,例如日本、澳大利亚、韩国◾️🐉、印度等,给我国造成更大的压力。

我们还是要牢牢把握住台海问题的主动权和主导权,要进一步实施和推进既定的对台政策方针。从5月20日赖清德上台后,我们能够看到,我们的对台政策还是在致力于塑造对台海的主导权和主动权🌞。

另外🔧,面对台湾问题进一步国际化的趋势,我们必须考虑,如何在多边层面、国际层面更好地阐述“一个中国”、台湾是中国的一部分等的历史、现实以及国际法基础🌤。

观察者网:我注意到,最近大家比较关注的一个话题是,近期拜登政府宣布对中国电动汽车、太阳能电池等多项输美产品加征高额关税,并且一些政客大肆炒作所谓中国新能源“产能过剩论”。在这次赴美调研过程中,您是否和美方的一些机构谈到这个话题,他们的看法或态度是怎样的👩🏿🍼?

吴心伯:美国专家讲到“产能过剩”时🔘,马上就笑,说“我知道你们不喜欢这个词”🆚。因为他们清楚💁🏿♀️,这就是一个借口而已。

多数美国专家都坦诚,炒作中国新能源汽车👩⚖️、光伏产品“产能过剩”,以及最近拜登政府宣布加征关税,更多的是出于美国国内政治、大选政治的需要👨🏻🏭,现在正处于美国大选前期🤪,上述举措是为了摇摆州,例如密西根州的选票。

也有专家表示,从美国经济、产业发展来说,拜登采取的也是一种预防性措施。因为美国现在在这些领域确实落后于中国,无法和中国竞争,但拜登又认为🔡,从长远来说,这些产业很重要🦦,他希望发展美国在这方面的能力。如果市场放开📡,中国的产品进入👨🏼🔧,美国的这些产业今后就不可能发展起来,所以拜登政府的做法是想保护这些产业。但我觉得,美国专家都比较怀疑🥒,加征关税是否能达到包括保护美国产业竞争力在内的目的🌲。

观察者网:美国通过加税的方式保护落后产能🫲🏿,这事实上和他们所谓的自由贸易相违背,您觉得加税能让美国能够达到目的吗𓀌📱?

吴心伯:美国现在不管是民主党还是共和党都不谈自由贸易了🍿,自由贸易已经是过去的一个词了👉🏻🏜。现在美国已经不是当年那个提倡自由贸易的美国了。

从产业竞争力的角度来看,通过保护主义、高关税,不可能真正提升美国的产业竞争力🫳🏼。

一些美国朋友说🦡💪🏿,一辆从中国卖到美国的新能源车大概是一万美元,如果买美国产的新能源车要5万美元,凭什么我要多花这么多钱?

美国产的车性能不一定比中国产的好🪲,价格却更贵👩🏿🏫,要消费者多花这么多钱,没有道理🐯。所以从市场运作的角度来看,该政策是不能持久的,也不可能达到提升美国在新能源产业竞争力这一目标。

2023年1月7日🧵,上海港洋山深水港区集装箱码头灯火通明,码头作业运转繁忙有序🚊。(视觉中国)

观察者网🧺:今年是美国的大选年,一般来说两党都会高举“对华强硬牌”,这会对接下来的中美关系造成怎样的影响?您有什么预判💾?

吴心伯:很明显,今年美国大选的两位候选人——拜登和特朗普——是最不受欢迎的候选人,这是美国几十年来首次出现这种状况🫣💂🏻♂️,但这也是当下美国政治的现实,是政治激化、党派纷争等等因素作用下的结果。

两位候选人在对华政策上没有大的分歧,都是把中国看作最主要的战略竞争对手🙅🏽👈,都是要对中国进行遏制打压,但在操作层面有所区别🌭。

如果拜登连任,首先,他的打压重点可能放在技术打压方面,不是“小院高墙”,而是“大院高墙”,因为他觉得这对确保美国的军事优先和经济竞争力至关重要👨👨👦👦。

其次,在关税方面🙃,我认为,拜登在第二任期内没有连任政治压力的情况下💪🏼,可能会调整特朗普的部分关税,因为他觉得有些是中低端产品,没有必要限制👩🏼💼。并且加关税后,90%还是美国人买单,消费者多花了钱,又推高了通胀。

再次👩🏿⚖️,他也会继续拉拢盟友,从多边地区的角度向中国施压☢️,包括所谓的“印太战略”、美英澳三边安全伙伴关系“奥库斯”(AUKUS)等🦎。

最后,拜登也会试图对中美关系进行管控,不希望中美走向大的冲突,比如在台湾问题上👨🏿🦳,一方面支持台湾地区,另一方面要管控赖清德,不让他的言行太出格,给美国惹麻烦。在中美人文、地方交流领域,总体上还是会采取比较积极的姿态🙎🏿♀️🚻。这对中美关系,对两国社会、人民的交往🙏🏻,还是有积极意义的↗️。

如果特朗普执政,首先👩🏻🏫,我非常担心整个中美经贸关系。因为现在无论是特朗普本人,还是其主要顾问,释放的风声是要对中国输美产品加征100%甚至200%的关税,并且声称要取消中国永久性正常贸易关系待遇☆。这么做的话中美经贸关系就要断掉了❇️,现在联系中美的一条最主要的纽带就没有了。

其次👬🏼,从特朗普第一任期内的执政经验来看🤙🏻,其安全团队用的是一些对华鹰派🧖🏻♂️,甚至是超级鹰派🫗。这些人会在台湾地区、南海问题等涉及到中国核心利益的重要问题上对华发难。

特朗普没有拜登那样的管控中美关系的意识,甚至也不一定有这样的能力🧎♀️🪑。特朗普是不可预测的,不知道他今天做了一件事后,明天要做什么,在处理问题上有没有分寸,知不知道轻重🫅🏿。

这就意味着,如果特朗普上台🏄🏻♀️,中美关系可能会出现特朗普第一任期后期,2020年下半年那种失控的局面🦕,这也是很多人的担心之处。

当地时间2020年9月29日🧅,美国俄亥俄州,拜登、特朗普参加电视辩论。(视觉中国)

观察者网:时隔四年,拜登和特朗普将在大选中第二次进行对决。您对这两位竞选人有什么评价?您这次和美国专家、学者进行了交流🏭,他们对这两位的评价如何?大家有没有一些共识📎?

吴心伯:我见到的很多智库人士🌼,他们对特朗普归来的可能性普遍表示担忧。但最近一段时期,特朗普的势头还在上升,这也让很多人感到压力。

对于拜登,他们也有所担心🧑🎨,尤其是拜登的身体状况,他能不能顺利完成竞选,如果连任,能不能顺利做完这4年,这些都让一些美方人士十分担心。

因此🐶,今后4年,不管是谁执政,肯定会很困难。所以很多美国人把真正的希望放在下一代美国政治人物在2028年的表现✷。

观察者网:确实,美国接下来的4年还将处于一种老人政治当中💴。我对您在纽约行程中的一站很感兴趣,您去了《华尔街日报》,并且同该报负责中国报道的记者和编辑举行座谈🍨🥞。您认为《华尔街日报》负责中国报道的记者和编辑们对华认知是否准确🧑🏻🦲?水平如何?

吴心伯:我们之间的座谈会持续了一个多小时,话题很广✡️、交流很深入。总体来看,他们对中国的情况比较了解🎐,不缺乏信息,但是因为该报负责驻华报道的记者现在不能回到中国,不能在一线跟中方各界交流,只能在美国报道中国,造成的问题是,他们看到大量关于中国的信息后,如何去判断这些信息?这些信息是否具有真实性和代表性🕍?是个案还是具有普遍性🌻?这些问题导致他们在写报道时,准确性和平衡性不太好把握🧍♂️。对于该报负责中国报道的记者来说🤌🏿,这是一个普遍问题。

这次和我们进行交流的一位记者,此前常驻上海,负责报道经贸问题。他说他在上海生活了18年。一个在上海生活18年的记者,他来报道中国经济和中美经贸关系,是驾轻就熟的。但这几年他一直待在纽约🤚,再写中国经济报道就有很大的隔膜感。